|

|

||||||||||||||||||||||

|

In der von mir entwickelten Liste werden typische ideologische Argumentationsmuster formelhaft expliziert. Das soll theoretisch dazu dienen, genauer zu verdeutlichen, was Ideologie (im kritisch gemeinten Sinne) heißt und soll weiters dazu dienen, daß man praktischerweise in einer gegebenen Argumentation solch einen ‘Trick’ einzuordnen und seine Funktion einzuschätzen weiß. Man hat somit eine Meta-Ebene, die es im konkreten Diskurs unter Umständen erlaubt, gekonnt und von oben herunter auf solch eine ‘faule’ Argumentation zu reagieren, statt von unten hoch hilflos nach Luft zu japsen. Desweiteren kann die Liste hoffentlich auch hilfreich sein, sich nicht durch autoritäre Argumentationen manipulieren zu lassen. Das besonders Interessante an den ideologischen Argumentationen ist, daß man bei ihrer empirisch-analytischen Aufdeckung mit einem Schlag in ein realitätsgesättigtes ‘Gegensatzfeld’ hineingeschleudert wird. Nichts ist meiner Ansicht nach erhellender über die autoritäre soziale Realität (oder auch die psychologische Realität eines Individuums im Rahmen jener autoritären sozialen Realität) als die empirisch-analytische Aufdeckung von ideologischer Argumentation! Nichts zeigt deutlicher, welches reale (!) oft genug bösartige, jedenfalls amoralische oder zumindest dogmatische, den freien Geist behindernde, Kräftefeld hier am Wirken ist. Kaum eine andere Darstellung als die Analyse des historischen und/oder sozialen Zusammenhangs in dem die ideologischen Argumentationen stehen (beispielsweise bei einer Hitler-Rede) kann realistischer das wiedergeben, um was es bei einem autoritär strukturierten sozialen Kräftefeld wirklich geht. Ja, genau dadurch wird jenes Kräftefeld eigentlich erst aufgedeckt. Und zwar deswegen, weil es meiner Ansicht nach mit Hilfe jener ideologischen Argumentation weitgehend überhaupt erst bewerkstelligt wird. Das mag befremdend klingen, da man üblicherweise Sprache und Realität auseinander zu halten hat. Doch daß Sprache in gewissen Fällen ‘handfeste’ Realität ist bzw. solche erzeugt, liegt offenbar daran, daß die Welt für den Menschen erst sozial relevant wird “in Form der Meinungen, die es über die Welt gibt. Über sie und nur über sie nämlich ist die Welt beeinflussbar und veränderbar...” (Kopperschmidt, J.: Argumentationstheorie zur Einführung, Junius, Dresden 2000, S.86). Der Schriftsteller Heinrich Böll drückt diesen Realisierungseffekt von Sprache konkret und drastisch aus: <Worte wirken, wir wissen es, haben es am eigenen Leib erfahren, Worte können Krieg vorbereiten, ihn herbeiführen, nicht immer sind es Worte, die Frieden stiften.> Böll sieht hier die Wörter als beides bewerkstelligend: Frieden, aber auch Krieg. Er fährt in der Charakterisierung der negativen Funktion von Wortverwendung fort: <Das Wort, dem gewissenlosen Demagogen ausgeliefert, dem puren Taktiker, dem Opportunisten, es kann zur Todesursache für Millionen werden, die meinungsbildenden Maschinen können es ausspucken wie ein Maschinengewehr seine Geschosse: vierhundert, sechshundert, achthundert in der Minute; eine beliebig zu klassifizierende Gruppe von Mitbürgern kann durch Worte dem Verderben ausgeliefert werden.> (Böll, H: Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze, Köln 1964, S. 440) Lizenz - siehe Wikimedia _____________________________________ Ein grundlegendes Phänomen, das die ideologische Argumentation geradezu erzwingt, ist das, was Karl Popper als „Irrationalismus“ bezeichnet – nämlich die Abwesenheit vernünftiger Argumentation aufgrund der Priorität von Gefühlen und Leidenschaften gegenüber der Vernunft. [Siehe Popper: „Die Verteidigung des Rationalismus“ (1945. Abgedruckt in: Karl Popper Lesebuch. Hrsg. von David Miller. Tübingen: Mohr, 1995. S.12-25)]. Popper schreibt bzgl. der Tendenz hin zum Negativismus bis zu Haß und Gewalt, die dem Irrationalismus unweigerlich innewohnt (S.18): <Es ist meine feste Überzeugung, daß dieses irrationale Hervorheben von Gefühlen und Leidenschaften schließlich zu etwas führen muß, das man nur als ein Verbrechen bezeichnen kann. Diese Überzeugung läßt sich begründen durch den Hinweis, daß eine solche Einstellung (...) zu einem Appell an die Gewalt und an gemeine Kraftanwendung als den letzten Richter in jeder Auseinandersetzung führen muß. Denn die Tatsache, daß ein Disput entstanden ist, bedeutet, daß positive Gefühle und Leidenschaften, wie die Verehrung, die Liebe, die Ergebenheit einer gemeinsamen Sache gegenüber, die im Prinzip zu seiner Überwindung beitragen könnten, sich unfähig gezeigt haben, das Problem zu lösen. Aber wenn das der Fall ist – was bleibt da dem Irrationalisten anderes übrig, als an andere und weniger konstruktive Gefühle und Leidenschaften zu appellieren – an die Furcht, den Haß, den Neid und schließlich an die Gewalt?> Dieser Negativismus ist es, meiner Ansicht nach, der den Gebrauch von ideologischer Argumentation befeuert. Es gibt aber noch eine weitere interessante Logik des Irrationalismus, die Popper hervorhebt, nämlich die Tendenz zum ‚argumentum ad personam‘ (auch wenn Popper diesen Begriff nicht verwendet). Popper schreibt (S. 20): <Die Abschaffung der rationalistischen Einstellung, des Respekts vor Vernunft, Argument und der Meinung des anderen (...) , all das muß zur Ansicht führen, daß das Denken nur eine etwas oberflächliche Manifestation von etwas ist, das in jenen irrationalen Tiefen verborgen liegt. Es muß fast immer eine Einstellung hervorbringen, die die Person des Denkers und nicht sein Denken in Betracht zieht.>

Lizenz - siehe Wikimedia

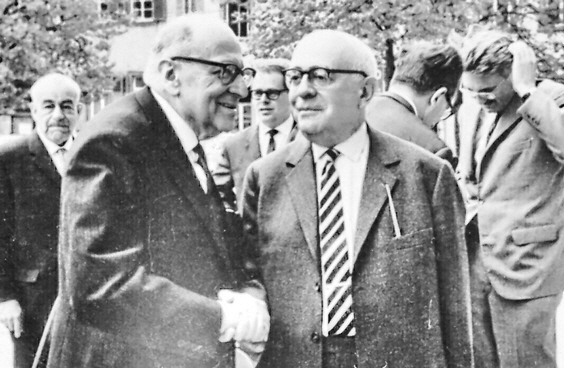

________________________________________ Was ich oben als „autoritär strukturiertes soziales Kräftefeld“ bezeichnet habe, ist für Theodor W. Adorno die alles unter ihre Fittiche nehmende „Totalität“: Sie ist „der Inbegriff der gesellschaftlichen Verhältnisse der Individuen untereinander, das sich gegen die Einzelnen abblendet.“ Somit „ist sie zugleich auch Schein, Ideologie.“ Und weiter: „Totalität ist, provokatorisch formuliert, die Gesellschaft als Ding an sich, mit aller Schuld von Verdinglichung.“ Und dies Ding an sich ist „noch nicht gesellschaftliches Gesamtsubjekt, noch nicht Freiheit“, sondern setzt „heteronom Natur“ fort. Diese fremdgesetzliche Fortsetzung von Natur deckt sich mit meiner Analyse in dem Thema ‘Theorie’ dieser Arbeit, bei der es ja um das „prä-argumentative Denken“ geht, als Grundlage von ideologischer Argumentation. Natürlich geht es in Weiterführung der Aufklärung darum, die Menschheit von diesem fremdgesetzlichen Bann der Verdinglichung zu befreien. Adorno schreibt dazu: „Eine befreite Menschheit wäre länger nicht Totalität; ihr Ansichsein ist ebenso deren Unfreiheit, wie es [dieses Ansichsein] sie [die Menschheit.] über sich selbst als das wahre gesellschaftliche Substrat [also das Zugrundeliegende.] täuscht.“ Adorno kommt hier nebenbei auch auf das eigentliche Programm der ‚Kritischen Theorie‘ zu sprechen, wie sie sich in der ‚Zeitschrift für Sozialforschung‘ (ein Projekt von Max Horkheimer an welchem Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Leo Löwental und viele andere mitgearbeitet haben in den 30er Jahren und danach – z.B. den Studien über die autoritäre Persönlichkeit.) Die Kritische Theorie wird von Adorno in dem hier zitierten Aufsatz über den Positivismus erkenntnistheoretischerweise „Dialektische Kritik“ genannt, weil diese ‚Dialektik‘ auch manchen Widersprüchen, sofern sie gesellschaftlich bedingt sind, noch ihre angemessene Erklärung geben will, indem sie beide Seiten der widersprüchlichen Medaille in ihrem Zusammenwirken und Gegeneinander sehen will. Also eigentliches Ziel ist: „Dialektische Kritik möchte retten oder herstellen helfen, was der Totalität nicht gehorcht, was ihr widersteht oder was, als Potential einer noch nicht seienden Individuation, erst sich bildet.“ Dem kann ich mich mit dieser Arbeit nur anschließen. Ich sehe nämlich die hier von mir aufgelisteten Argumentationen als ideologische Werkzeuge jener von Adorno so genannten ‚Totalität‘ an. D.h. in den ideologischen Argumenten bricht sich das verdinglichte Gesellschaftliche Bahn. Sie sind nicht einfach nur Ausdruck des amoralischen Charakters von einzelnen autoritären Individuen und sonst nix. (Die Zitate von Adorno stammen aus: „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (1969)“ in dem Reader: Theodor W. Adorno - Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie. Suhrkamp Verlag, Ffm 1970, S.180)

Die Freunde links Horkheimer, rechts Adorno 1964 (ganz rechts Habermas)

Lizenz: siehe Wikimedia ______________________________________________________

Wenn ich von ideologischer Argumentation rede, so verwende ich den Ideologiebegriff nicht im Sinne von (irgendeiner oder speziell von unliebsamer) ‘Weltanschauung’, sondern operational im Sinne jener aufgelisteten 51 haltlosen Argumentationsmuster, insoweit sie eine soziale (oder sozialpsychologische) Funktion haben und nicht nur einfache Irrtümer sind. Ein Ideologe bzw. ideologisches Denken zeichnet sich gemäß dieser Definition dadurch aus, daß solcherlei Argumentationsmuster (“Tricks”) argumentations-strategisch benutzt werden, um bestimmte soziale Ziele und Zwecke zu erreichen. Einen davon vollkommen unabhängigen (abfällig-kritisch gemeinten) Ideologie-Begriff, jenseits der (operationalen) Verwendung jener Tricks, halte ich für keineswegs unbedenklich und deswegen für mich problematisch - da er selber wieder ideologisch, z.B. als Diffamierung ohne haltbare Begründung (vgl. Trick Nr. 6), verwendet werden kann. Ein Ideologe ist eo ipso autoritär, da ideologisches Denken (mithilfe jener Argumentationstricks) ein notwendiger und meiner Ansicht nach definierender Bestandteil des Autoritären an und für sich und speziell auch des autoritären Charakters ist. Beides, autoritär und ideologisch, sind demgemäß nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ein autoritäres soziales System (auch Teilsystem, beispielsweise eine Institution oder ein institutionelles Geschehen) zeichnet sich, gemäß dieser Sichtweise, notwendig durch die Prävalenz ideologischer Argumentationstricks bzw. Diktatur ideologischer Verfahrenstricks statt haltbarer Argumentation bezüglich bestimmter Themenstellungen aus. Bei den aufgelisteten Argumentationstricks geht es weniger um einzelne haltlose Argumentationsformen, das natürlich auch, sondern in der Hauptsache um argumentative Verfahrenstricks, die auf haltlosen Argumentationsformen fußen. Diese allgemeinere Sichtweise hat sich für mich mittlerweile als die fruchtbarere herausgestellt, um die verschiedensten Facetten ideologischer Argumentation besser und gründlicher erfassen zu können. Denn einerseits handelt es sich um eine haltlose Argumentationsform; andererseits aber um ein (autoritäres) Interesse, das verwirklicht werden soll bzw. um ein pragmatisch zu erreichendes (autoritäres) Ziel.

Man kann auch sagen, ein ideologischer Argumentationstrick ist an sich falsch, d.h. argumentativ nicht haltbar, aber für sich richtig, d.h. pragmatisch haltbar; es soll ja (hinterhältig) was Reales damit erreicht werden. Vordergründig wird eine haltbare Argumentation vorgegaukelt, hintergründig wird ein reales amoralisches Ziel (oder zumindest eine Hoffnung desselben) anvisiert, welches das Licht der Öffentlichkeit scheut. Deswegen wird bei der einleitenden Kurzdarstellung jedes ideologischen Argumentationsmusters von mir unterschieden zwischen Bedeutung (‘für sich’) und Haltlosigkeit (‘an sich’)

Das Pseudo-Argument des ideologischen Argumentationstricks wird - falls es darüber zur Diskussion kommt - fanatisch verteidigt, weil ja die an sich unhaltbare Argumentation den pragmatisch-realen Aspekt transportieren soll, der doch der eigentliche Sinn des Unternehmens ist. Es lohnt sich also auch immer die Frage: welches Ziel oder welche Hoffnung verbindet sich damit konkret? Z.B. bei Trick No. 01 muss der Bote schlechter Nachrichten zum Schweigen gebracht werden, wenn mit der schlechten Nachricht eine eigene Schandtat oder eine eigene Fehlhaltung aufgedeckt würde. In der Regel wird man diesen, für den (naiven) Außenstehenden erst einmal ziemlich dunklen und verdeckten, pragmatischen Hintergrund in der argumentativen Auseinandersetzung nicht thematisieren. Der Ideologe sowieso nicht, aber auch der Kritiker nicht, weil durch eine solche explizite Thematisierung machtvolle Gegenkräfte geweckt würden: der Versuch einer Aufklärung des Hintergrundes würde sofort als Affront und unsachliche Beleidigung angeprangert - und hätte entsprechende Konsequenzen. Dass dieser Versuch einer Aufklärung tatsächlich kein unsachliches argumentum ad hominem wäre, ließe sich allein dadurch belegen, dass die IdeologIn zäh, fanatisch und verbissen, trotz Nachweis der Fehlerhaftigkeit des Arguments durch den Kritiker, dennoch dogmatisch dran festhält und die IdeologIn schon allein die rein auf der Argumentationsebene sich bewegende Diskussion (d.h. ohne Thematisierung des pragmatischen Hintergrunds) sowieso als (in ihrer Version) gehässigen Affront ansieht. D.h. es handelt sich auf der ganzen Linie keineswegs um eine “displinierte kritische Diskussion” (à la Popper). - Aber auch das lässt sich wohl kaum mit einer IdeologIn thematisieren - auch im Nachhinein nicht. Vielleicht einige Jahrzehnte später als Folge geistig-moralischer Entwicklung - vielleicht gemäß Shakespeare’s “ripeness is all”.

|